发布时间:2025-06-27

发布时间:2025-06-27 点击次数:

点击次数: 分体式位移传感器是现代工业自动化中不可或缺的测量设备,其信号传输距离直接关系到实际应用的可靠性和效率。那么,分体式位移传感器的信号传输距离究竟有多远?本文将为您详细解析。

1. 分体式位移传感器的基本工作原理

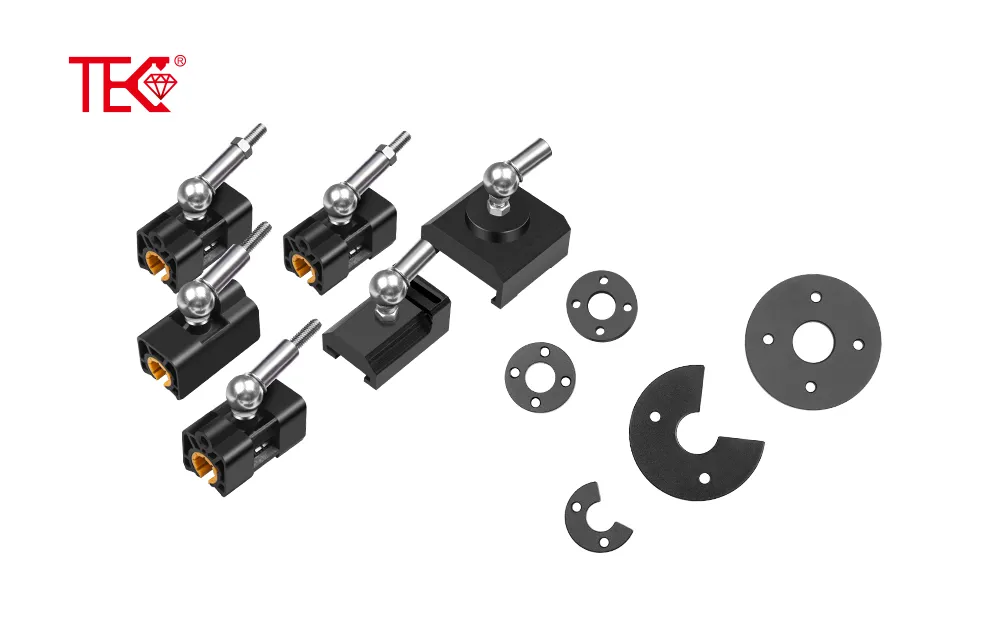

分体式位移传感器通过将传感器探头与信号处理单元分离设计,实现了更灵活的安装方式。探头负责采集位移信号,而信号处理单元则将信号转换为可读数据。这种设计使得传感器在复杂环境中更具适应性,但同时也对信号传输距离提出了更高要求。

2. 信号传输距离的主要影响因素

信号传输距离受多种因素影响,包括传感器类型、信号传输方式、环境干扰等。常见的模拟信号传输距离通常在10-50米之间,而数字信号(如RS485)则可达到1000米以上。此外,电缆质量、电磁干扰和电源稳定性也会显著影响传输距离。

3. 如何优化信号传输距离?

为了延长信号传输距离,可以采用以下方法:

- 选择高质量屏蔽电缆,减少信号衰减和干扰;

- 使用信号放大器或中继器增强信号强度;

- 优先选择数字信号传输方式,如RS485或CAN总线;

- 确保电源稳定,避免电压波动导致信号失真。

4. 实际应用中的注意事项

在实际工业场景中,需根据具体需求选择合适的传感器和传输方案。例如,长距离传输时建议采用数字信号,而高精度测量则需注意信号延迟问题。定期维护和检查电缆连接也是确保信号稳定传输的关键。

通过以上分析,我们可以看出分体式位移传感器的信号传输距离并非固定值,而是受多种因素影响的动态指标。合理选择和优化传输方案,能够显著提升传感器的性能和可靠性。