发布时间:2025-10-15

发布时间:2025-10-15 点击次数:

点击次数: 在工业自动化与精密测量领域,位移传感器的可靠性和环境适应性一直是关键考量因素。传统光栅传感器虽广泛应用于位置检测,但其光学特性使其易受油污、粉尘等污染影响,导致测量精度下降甚至失效。相比之下,内置式位移传感器采用的时栅技术基于电磁感应原理,通过非接触式磁场变化实现位移测量,从根本上规避了光学元件对污染的敏感性。

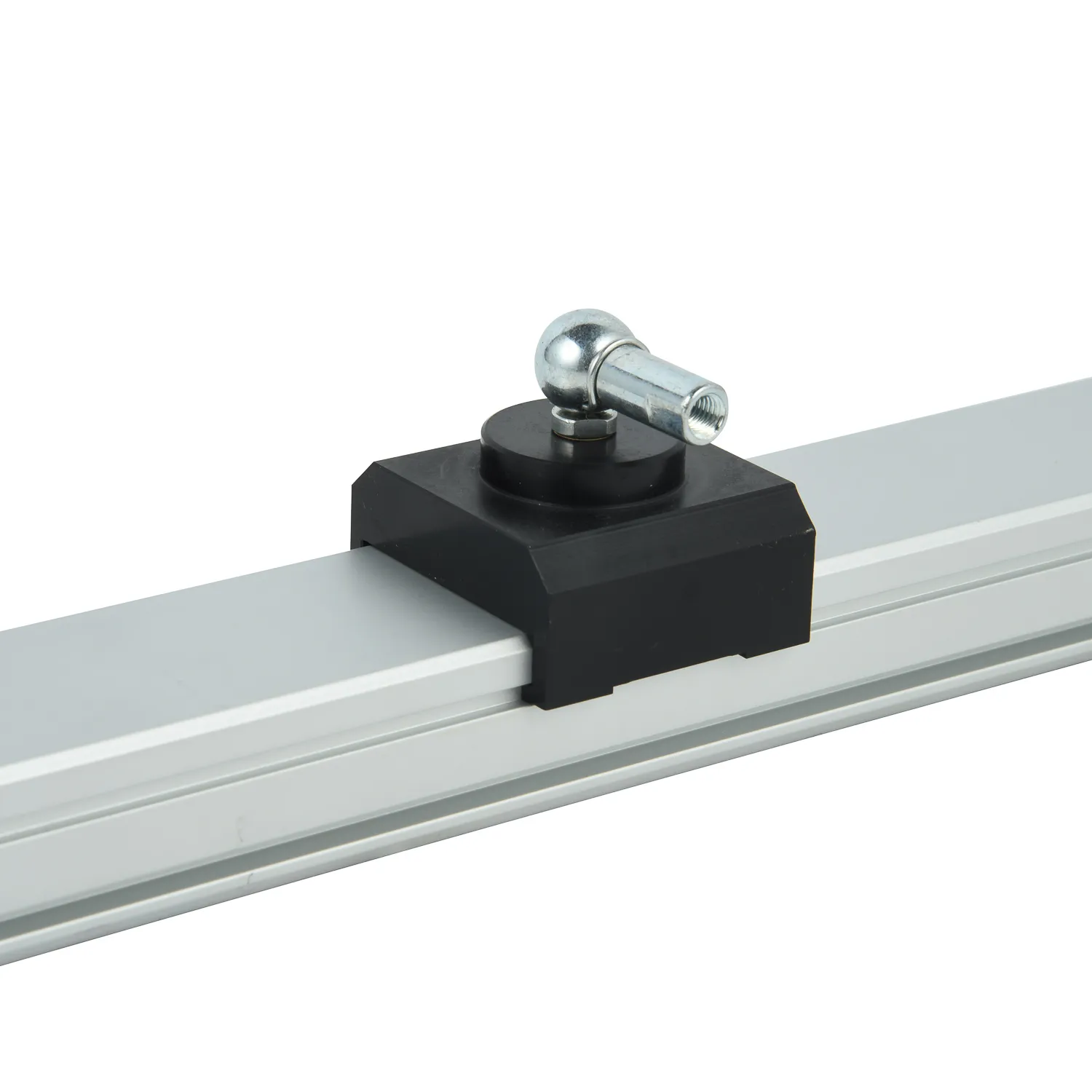

时栅技术的核心优势在于其封闭式结构设计。传感器将电磁线圈和信号处理单元集成于防护外壳内,有效隔绝外部污染物侵入。这种内置架构不仅减少了机械磨损风险,还通过自适应算法补偿环境干扰,在油污、潮湿等恶劣工况下仍能保持微米级测量精度。例如在机床加工或重型机械中,时栅传感器可直接嵌入运动部件,长期稳定输出位移数据。

从抗污染机制分析,光栅依赖精密光栅尺和光电接收器的工作模式。当油雾附着在刻度表面时,光线折射路径改变会导致信号衰减或误判。而时栅通过交变磁场耦合实现能量传递,污染物对磁力线的穿透影响极小。实验数据显示,在ISO标准污染测试中,时栅传感器的误差增幅比同等级光栅产品低60%以上,特别适合铸造、注塑等易产生碎屑的工业场景。

值得注意的是,时栅技术的温度稳定性同样提升了其环境适应性。采用温度补偿电路可消除金属材料热胀冷缩引起的测量偏差,这种特性使其在温差波动大的车间环境中更具优势。而光栅系统的玻璃材质基体对温度变化更为敏感,往往需要额外温控装置维持精度,增加了系统复杂性和故障概率。

随着工业4.0对传感器智能化要求的提升,时栅技术正与物联网平台深度整合。内置自诊断功能可实时监测传感器健康状态,当检测到潜在污染风险时主动预警,这种预防性维护能力进一步强化了其在严苛环境下的可靠性。目前该技术已在轨道交通位移监测、工程机械液压缸定位等场景取得显著成效。

综合来看,时栅技术通过电磁测量原理与封闭结构设计,在抗污染性能上确实优于传统光栅方案。其不仅解决了工业环境中常见的污染干扰问题,还通过嵌入式设计拓展了应用边界。对于追求长期稳定运行的现代工业系统而言,采用内置时栅的位移传感器无疑是更具前瞻性的技术选择。